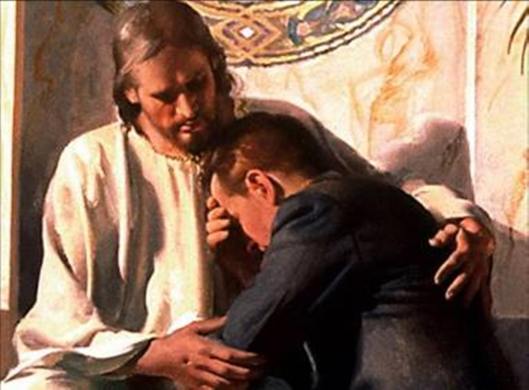

La confesión es, me atrevería a decir, uno de los sacramentos más controvertidos que hay. Porque es el tema recurrente de ciertas personas, que llevados de no sé qué, se niegan sistemáticamente a confesarse ante un sacerdote. Argumentan que no tienen razón para contarle sus miserias a un hombre como ellos, que prefieren confesarse directamente con Dios, que el confesionario es un arma que usan los curas para conocer nuestras debilidades y conseguir manipularnos a su antojo, que los curas son tan pecadores como el que más,… Razones, en definitiva, para no humillarse, y que lo único que aportan al que no es capaz de un pequeño acto de humildad y de arrodillarse para decir a otro hombre “perdóneme, padre, porque he pecado” es quedarse con su pecado. Porque la confesión es el medio ordinario querido por Dios para perdonarnos, y salvo situaciones extraordinarias en que la Misericordia Divina lo puede todo, no hay absolución válida sin confesión, ni perdón sin absolución.

Argumentan que no tienen razón para contarle sus miserias a un hombre como ellos, que prefieren confesarse directamente con Dios, que el confesionario es un arma que usan los curas para conocer nuestras debilidades y conseguir manipularnos a su antojo, que los curas son tan pecadores como el que más,… Razones, en definitiva, para no humillarse, y que lo único que aportan al que no es capaz de un pequeño acto de humildad y de arrodillarse para decir a otro hombre “perdóneme, padre, porque he pecado” es quedarse con su pecado. Porque la confesión es el medio ordinario querido por Dios para perdonarnos, y salvo situaciones extraordinarias en que la Misericordia Divina lo puede todo, no hay absolución válida sin confesión, ni perdón sin absolución.

Pero el hecho es que muchas personas no se confiesan, o se confiesan muy poco, y necesitamos la confesión. Somos naturaleza caída, y por tanto pecadores, necesitamos el perdón de Dios para levantarnos cada vez que caemos. Y también para perdonarnos a nosotros mismos. Si no nos confesamos, el sentimiento de culpabilidad nos corroe por dentro, y a la corta o a la larga, causa depresiones y otras manifestaciones psicosomáticas de gravedad variable. Eso sucede a los que tienen conciencia de pecado, pero también a los que no la tienen, sólo que en éstos el proceso es más lento. Y muchos que no se confiesan con un sacerdote, al cabo del tiempo acaban confesándose con un psiquiatra, y además pagando. No quiero decir con eso que no deban existir los psiquiatras, Dios me libre, ni que todos los que van al psiquiatra deberían ir a la Iglesia. No. Pero hay personas que toman antidepresivos y tranquilizantes, y en realidad lo que tienen es la inquietud íntima de un mal no perdonado y no reparado. Y una absolución bien recibida tras la contrición necesaria, junto con la reparación debida por el mal causado, aliviaría muchos males que se intentan solucionar con pastillas o con sesiones y más sesiones en que uno se confiesa ante un médico porque no quiere hacerlo ante un sacerdote. Prefieren decir “soy un enfermo o un loco” a decir “soy un pecador”. Y hay males que sí puede solucionar un médico. Pero también hay males que sólo puede solucionar un sacerdote. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de las películas americanas es que al parecer es normal que allí todo el mundo tenga su psiquiatra. Cuando yo era pequeña, al menos aquí, nadie iba al psiquiatra. Si alguno iba, lo callaba como un muerto, porque era reputado de loco, porque no se entendía que uno pudiera ir al médico, simplemente, a contar sus problemas, porque para eso estaban los amigos y el confesor, según la calidad del problema que contar. Pero en las películas americanas, me llamaba la atención la gran cantidad de psiquiatras que parecía haber ejerciendo allí. Con el tiempo lo atribuí -no sé si con razón- a que en los países de tradición protestante, como no hay confesores, parecen proliferar los psiquiatras. Y eso, al parecer, está ocurriendo aquí ahora.

Aparte del psiquiatra, en lo últimos años han surgido otros “confesionarios”: los platós de televisión. Cada vez con más frecuencia se ven programas (“Reality shows”, les llaman) en que una o varias personas, sin ninguna vergüenza ni pudor, airean ante las cámaras y ante toda la audiencia de una cadena-basura, sus infidelidades, latrocinios más o menos justificados, insultos soeces, riñas y acusaciones. No querrán confesarse con un sacerdote, porque… “a él qué le importa”. Pero lo confiesan todo, con pelos y señales, ante una cámara y ante millones de personas, a quienes les importa aún menos. Con el agravante de que esa confesión pública sin arrepentimiento y con jactancia, es escandalosa, con lo que se añade pecado sobre el pecado, sin posibilidad de obtener el perdón.

Creo que Dios hace mejor las cosas. El estableció que un pecador vaya a ver a un hombre elegido para esa función por El mismo, y al que le ha otorgado la potestad de perdonar y, con la gracia sacramental, el don de aconsejar; que en privado confiese todos sus pecados sin escandalizar a nadie (el sacerdote oye tantas cosas, que no se escandaliza de nada); que con contrición y reparación y buena intención reciba la absolución, y ya está. La diferencia es que hay perdón real, y no hay escándalo. Con lo otro hay escándalo y no hay perdón. Parece mentira la manía que tenemos lo hombres de reinventar lo que ya está inventado, y enmendarle la plana a todos, incluido el mismo Dios. ¿Aprenderemos algún día?

Mª Pilar Frigola