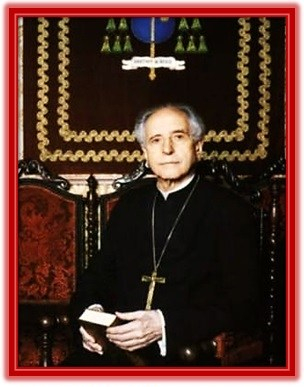

D. José Guerra Campos

El octavo día

Editorial Nacional, Torrelara, Madrid, 1973

Dijimos que el corazón de la Iglesia es Cristo resucitado. Muchos piensan que esta realidad sencilla y hermosa queda oprimida por la carga de los dogmas, o verdades que hay que creer, las normas que hay que cumplir o los ritos y sacramentos que hay que practicar. ¿No bastaría -se preguntan- una adhesión genérica a Cristo, Y llevar con amor nuestra acción en el mundo, libremente programada?

Dijimos que el corazón de la Iglesia es Cristo resucitado. Muchos piensan que esta realidad sencilla y hermosa queda oprimida por la carga de los dogmas, o verdades que hay que creer, las normas que hay que cumplir o los ritos y sacramentos que hay que practicar. ¿No bastaría -se preguntan- una adhesión genérica a Cristo, Y llevar con amor nuestra acción en el mundo, libremente programada?

Sienten un recelo especial frente a los contenidos o las verdades de la fe. La preocupación por la ortodoxia (la recta doctrina) les parece un mal, un estorbo para renovar la Iglesia a su gusto. Lo que más pronto han procurado olvidar algunos sectores es el Credo, luminoso y emocionante, que San Pablo VI proclamó al término del «año de la fe».

Se alega que lo que importa es la vida, no las ideas. ¡Pero también la verdad es vida! (1).

Lo que pasa es que algunos quisieran aprovechar de la Iglesia solamente aquellas «verdades» que, a su juicio, responden a las solicitaciones o apremios de lo inmediato: las «ideas prácticas» (paz, justicia, fraternidad…) que sean estímulos o factores de la convivencia y del desarrollo.

En esta perspectiva, los dogmas, la oración, los sacramentos, la jerarquía… les parecen poco importantes; a lo más, símbolos o ayudas pedagógicas para las etapas «infantiles» de la humanidad, que pueden cesar cuando ésta se hace adulta, tan cultivada que ya no necesita del culto para ejercer su honradez natural. La Iglesia sería poco más que una asociación cultural o educativa, portavoz de sentimientos, de aspiraciones, de criterios de acción, que son patrimonio común de todos los hombres, creyentes o no creyentes.

Conviene advertir que, según esto, la Iglesia no daría más verdad que la cultura humana, lo cual supone que no daría más vida, porque las «ideas» comunes no expresan sino lo que los hombres podemos pensar o hacer por nosotros mismos.

Notas:

(1) Las apelaciones a la vida: la sinceridad, la autenticidad, ¿no esconden a veces la pretensión de un vivir “arbitrario, sin norma ni orientación superior y que fácilmente degenera en egoísmo?

Lo propio de los hijos de la Iglesia es agradecer el legado de nuestros antepasados que, en medio de sus defectos, nos han transmitido al Señor y la fe pura. ¿No están cayendo ahora muchos hijos de la Iglesia en el vicio increíble de acosarla implacablemente, sobre todo en su pasado? ¿No estamos como intentando nerviosamente salir al paso de quienes la persiguen o de quienes no la comprenden, para decides: «Tenéis toda la razón; la Iglesia del pasado es la causante de todos los males, predicó una religión alienadora, se alió con los opresores, oscureció la luz de la técnica y de la ciencia»?

Lo propio de los hijos de la Iglesia es agradecer el legado de nuestros antepasados que, en medio de sus defectos, nos han transmitido al Señor y la fe pura. ¿No están cayendo ahora muchos hijos de la Iglesia en el vicio increíble de acosarla implacablemente, sobre todo en su pasado? ¿No estamos como intentando nerviosamente salir al paso de quienes la persiguen o de quienes no la comprenden, para decides: «Tenéis toda la razón; la Iglesia del pasado es la causante de todos los males, predicó una religión alienadora, se alió con los opresores, oscureció la luz de la técnica y de la ciencia»? Pero conviene insistir en ello: la Iglesia es madre y santa porque .nos da a Cristo. Los instrumentos humanos de la Iglesia -todos sus miembros- tenemos que ser radicalmente humildes. No somos la luz: damos testimonio de la luz; intentamos reflejarla, a pesar de nuestras manchas (6).

Pero conviene insistir en ello: la Iglesia es madre y santa porque .nos da a Cristo. Los instrumentos humanos de la Iglesia -todos sus miembros- tenemos que ser radicalmente humildes. No somos la luz: damos testimonio de la luz; intentamos reflejarla, a pesar de nuestras manchas (6). Indudablemente, en este cuerpo de salvación, de transmisión de vida superior, todos recibimos y, al mismo tiempo, todos damos. Todos somos llamados para ser testigos e instrumentos de esta presencia misteriosa, para formar este «sacramento», esta luz que ilumina los caminos de la tierra (4).

Indudablemente, en este cuerpo de salvación, de transmisión de vida superior, todos recibimos y, al mismo tiempo, todos damos. Todos somos llamados para ser testigos e instrumentos de esta presencia misteriosa, para formar este «sacramento», esta luz que ilumina los caminos de la tierra (4).